Besonders aus größeren Projekten ist er kaum wegzudenken: der Projektstrukturplan (PSP) bzw. in Englisch: Work Breakdown Structure (WBS). Er ist ein leistungsstarkes Werkzeug, um auch komplexe Projekte übersichtlich und strukturiert aufzubauen.

In diesem Artikel beantworten wir viele wichtige Fragen, die zum Projektstrukturplan immer wieder an uns herangetragen werden. Diese Themen warten auf Sie:

- Projektstrukturplan Definition

- Woher kommt der PSP?

- Projektstrukturplan Vorlage und Beispiel für Software

- Projektstrukturplan Vorteile und Nachteile

- Projektstrukturplan als Werkzeug für wen?

- Wichtige Prinzipien für den PSP

- Gliederungsmöglichkeiten des Projektstrukturplans

- Vorgehen beim Erstellen eines Projektstrukturplans

- Projektstrukturplan erstellen – Schritt für Schritt

- Projektstrukturplan und agile Projekte – passt das?

- Zusammenfassung Projektstrukturplan

Legen wir los!

Projektstrukturplan Definition

Der Projektstrukturplan ist eine bewährte Methode für die Kommunikation mit den Stakeholdern. Er unterstützt die Aufteilung des Projekts in besser planbare Teilelemente und erzeugt ein gemeinsames Projektverständnis im Projektteam. Der PSP sagt aus, WAS im Projekt getan wird (aber nicht wann und wie lange es dauert – dafür dient der Projektplan).

Gewöhnlich umfasst der Projektstrukturplan die vollständige Darstellung eines Projektes auf möglichst nur einer Seite – zumindest in aggregierter Darstellung. Er zeigt alle Teilprojekte, (übergeordnete) Arbeitspakete und häufig auch alle Aufgaben. So steht von Anfang an fest, was alles getan bzw. geliefert werden muss.

Ein PSP kann auch Informationen über Kosten, Aufwände, Verantwortlichkeiten und zusätzliche textuelle oder numerische Informationen enthalten. Numerische Werte werden hier über die verschiedenen Ebenen nach oben aggregiert.

Unser Tipp: Legen Sie die Ebenen von großen PSPs so an, dass sie sich ein- und ausblenden lassen. Somit lässt sich die Übersicht der jeweiligen Kommunikation anpassen. Das schafft Orientierung und Übersicht – und darauf kommt es an.

Woher kommt der PSP?

Geschichtlich gesehen kommt der Projektstrukturplan ursprünglich aus dem US-Militär. Er war etwa für den Bau von Flugzeugen oder Waffensystemen gedacht.

Das Project Management Institute (PMI®) hat in den 1980er-Jahren das Prinzip übernommen und einen generellen Standard für die PSP-Erstellung im Projektmanagement geschaffen: den „Practice Standard for Work Breakdown Structures“ (Gratis-Download für PMI Mitglieder, ansonsten im Buchhandel erhältlich).

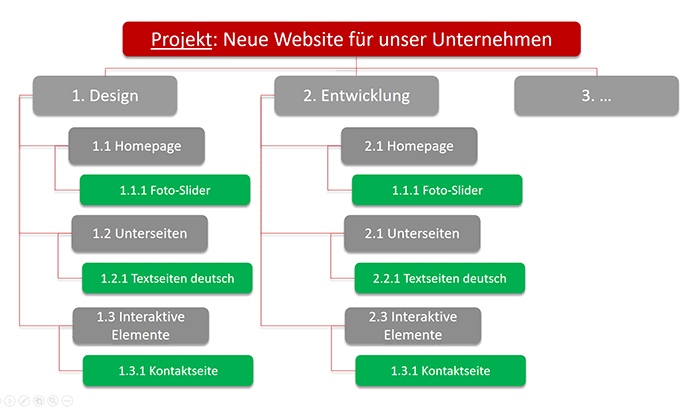

Projektstrukturplan Vorlage und Beispiel für Software

Besonders übersichtlich ist ein Projektstrukturplan in grafischer Form. Haben Sie öfters ähnliche Projekte, so sollten Sie eine Projektstrukturplan Vorlage zentral abspeichern. Dabei kann es auch sinnvoll sein, nur die ersten zwei oder drei Ebenen zu standardisieren. Damit ist die Vergleichbarkeit gewährleistet. Unter der vorgegebenen Struktur lässt sich dann individuell mit Arbeitspaketen und Aktivitäten weiterplanen.

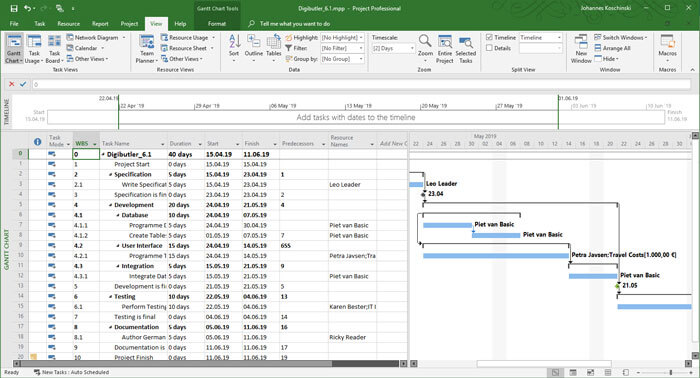

Als Template für Ihr Unternehmen kann Ihr PMO z.B. Projektstrukturplan Vorlagen für das eingesetzte PPM-Tool bereitstellen. So gibt es Werkzeuge, die mit Tools wie Microsoft Project zusammenarbeiten, wie z.B. WBS-Chart PRO.

Alternativ finden Sie im Internet viele Projektstrukturplan Vorlagen in Excel, Word oder PowerPoint zum Download. Da es sich bei diesen Programmen aber nicht um eine wirkliche Projektmanagement-Software handelt, ist die Erstellung eines Projektstrukturplans damit umständlicher als mit einer Projektmanagement-Software.

Download (PDF): 11 Schritte zum optimalen MS Project Projektplan (Tutorial)

Vermeiden Sie mit diesem Tutorial von Beginn an typische Stolperfallen, über die Neulinge in MS Project sich gerne den Kopf zerbrechen, unsicher werden und Zeit verschwendet. Das wird Ihnen nicht passieren!

* Pflichtfeld | Datenschutzhinweise

Die Strukturierung von Themen in Unterzweige lässt sich auch mit Hilfe von Mindmaps durchführen.

Einen Zahlencode müssen Sie nicht einsetzen, aber er bietet sich bei größeren Projekten zur verbesserten Übersicht und Kommunikation an.

Egal welche Projektstrukturplan-Software Sie nutzen: Richtig angewendet, verschafft dieser „Plan der Pläne“ Ihnen als Projektleiterin oder Projektleiter einen klareren Überblick über die verschiedenen Aspekte Ihres Projektes.

Projektstrukturplan Vorteile und Nachteile

Der Projektstrukturplan ist also sowohl ein wichtiges Planungsinstrument als auch Grundlage für die Projektkommunikation mit den relevanten Stakeholdern – intern wie auch extern. Ein mehrseitiges, auch gut gegliedertes Balkendiagramm ist für die inhaltliche Diskussion nie so gut geeignet wie ein grafischer Projektstrukturplan.

Einige wichtige weitere Vorteile, die Sie durch einen Projektstrukturplan haben, sind:

- Bessere Übersicht bei größeren Projekten

- Vergleichbarkeit von Plänen mehrerer Projekte

- Mehr Sicherheit für vollständigere Pläne

- Hilfestellung für Projektleitende zum Beispiel durch Vorlagen

- Erleichtertes Berichtswesen, sowohl fürs Gesamtprojekt als auch für derzeitige Tätigkeiten

- Bessere Planung von Abhängigkeiten

- Erleichterung von Übergabesituationen

- Leichtere Ressourcenplanung

- Bessere Zuweisung von Verantwortungsbereichen

- Bessere Budgetplanung und Kostenkontrolle

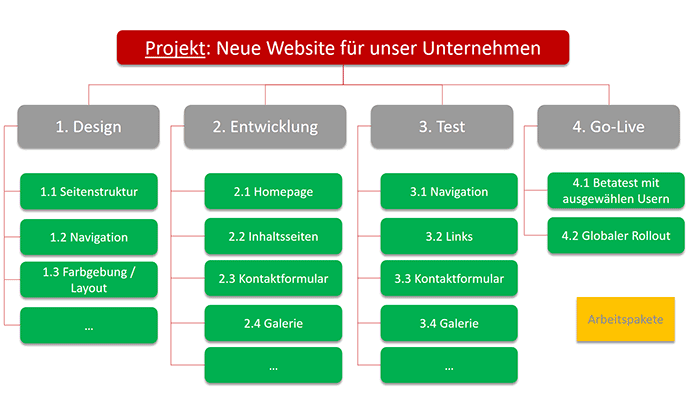

- Codierung kann der Orientierung im Projekt dienen (s. Bild 1), moderne Softwarelösungen können den Code entsprechend der Struktur automatisch vergeben (s. Bild 2).

Nachteile eines PSP gibt es eigentlich nicht. (Vielleicht nur, dass die Erstellung Zeit kostet ;-), aber das wiegen die Vorteile mehrfach auf.)

Projektstrukturplan als Werkzeug für wen?

In kleineren Projekten sind zumindest grafische Projektstrukturpläne seltener. In diesem Fall wären sie häufig administrativer „Überbau“. Sauber strukturiert muss aber jedes Projekt sein – unabhängig von der Darstellung.

In größeren oder komplexeren Unterfangen hingegen verlieren Sie als Projektleiter:in den Überblick ohne grafischen Projektstrukturplan oft recht schnell. Und das, wo Sie gerade in dieser Rolle alles im Blick haben sollte. Prinzipiell ist ein PSP für Projekte in allen Branchen sinnvoll einsetzbar.

Unser Tipp: Denken Sie über einen PSP als Planungsgrundlage nach, sobald Ihr Balkendiagramm des Projektes mehr als zwei Bildschirmseiten einnimmt.

Wichtige Prinzipien für den PSP

Einige wichtige Prinzipien für Projektstrukturpläne gelten seit der Einführung bis heute:

- Zerlegung als Werkzeug

Die inhaltliche Unterteilung des Projekts in kleinere Einheiten ist eine unabdingbare Technik bei der PSP-Erstellung. Sich mit dieser Methode vertraut zu machen lohnt sich also (siehe konkrete Techniken weiter unten). - Einmaligkeit

Kein PSP-Element darf mit der gleichen Intention noch ein zweites Mal vorkommen. - Die 100%-Regel

Ein PSP soll die Projektstruktur möglichst vollständig wiedergeben und nicht etwa nur Teile davon. - Trennung von Arbeitspaketen und Aktivitäten

Arbeitspakete sind die unterste Ebene eines PSP (s. Grafik oben). Aktivitäten im Projekt, also konkrete Arbeitsaufgaben, werden Arbeitspaketen zugeordnet, sind aber selbst kein Teil des PSP mehr.

Unser Tipp: Erstellen Sie Ihren PSP im Team. So ist es ist viel einfacher, auch wirklich an alle zu erledigenden Aufgaben zu denken. Zudem hat dies den Vorteil, dass das Team frühzeitig in die Planung einbezogen wird, was die Identifikation mit dem Projekt stärkt.

Was für Gliederungsmöglichkeiten im PSP gibt es?

Sowohl die Praxis als auch Vorgaben durch DIN-Normen ergeben die folgenden üblichen Gliederungsoptionen:

1) Phasenorientierter Projektstrukturplan

Ein phasenorientierter Projektstrukturplan ist eine sehr häufig anzutreffende Gliederungsart. Dieser strukturiert das Projekt entlang der Projektphasen (s. Bild 1).

Da Sie als Projektleiter:in auch die Zeitplanung im Blick behalten müssen, ist diese Gliederungsform oft empfehlenswert. Damit schlagen Sie die Brücke über alle Liefergegenstände und stoßen so auf die wesentlichen Planungspunkte zwischen den Beteiligten.

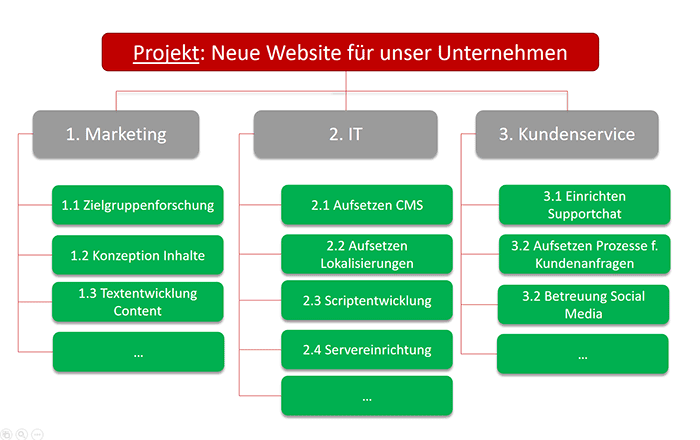

2) Funktionsorientierter Projektstrukturplan

Ein funktionsorientierter Projektstrukturplan ist dann geeignet, wenn Teams aus verschiedenen Funktionsbereichen verschiedene Aspekte des Projekts übernehmen und sich jeweils zuarbeiten. Nachteilig ist hier das Erkennen von Abhängigkeiten, weil alle Teams ihren eigenen Ast haben.

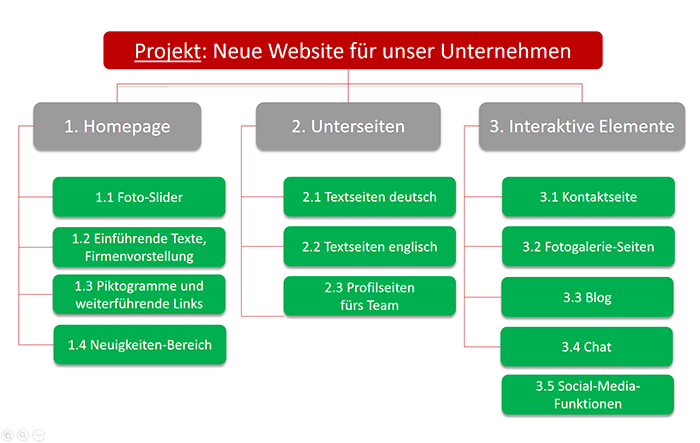

3) Objektorientierter Projektstrukturplan

Ein objektorientierter Projektstrukturplan wird dann eingesetzt, wenn es bei der Gliederung um die Einzelkomponenten eines zu kombinierenden Produkts geht. Dies kann beispielsweise ein Gebäude oder ein Flugzeug sein. Aber auch bei Websites ist so eine Gliederung denkbar:

Die beiden letzten Beispiele eignen sich nur, wenn der zeitliche Ablauf der Projektarbeit weniger relevant ist. Die inhaltliche Übersicht steht erst einmal im Vordergrund. Bei der späteren detaillierten Planung der Aktivitäten werden der zeitliche Aspekt und Abhängigkeiten aber zentral.

Je nach Branche können unterschiedliche Gliederungen geeignet sein.

Unser Tipp: Wichtig ist, dass Sie als Projektleiter:in eine Form des Projektstrukturplans wählen, die Ihnen eine gute Planungsgrundlage liefert. Sollten sich die Gliederungsprioritäten Ihrer Stakeholder von Ihren unterscheiden, können Sie diese in Berichten stärker berücksichtigen. Der PSP selbst dient allerdings vor allem dazu, Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Download (PDF): 10 wichtige Erfolgsfaktoren für ein PMO, die Sie kennen sollten

Lesen Sie praktische Tipps und eine umfangreiche Beschreibung von 10 wichtigen Erfolgsfaktoren für ein leistungsfähiges und akzeptiertes PMO.

* Pflichtfeld | Datenschutzhinweise

4) Gliederungskombinationen im Projektstrukturplan

Verschiedene Gliederungsansätze können Sie durchaus auch kombinieren. Wichtig dabei ist nur, dass Sie Logikbrüche vermeiden.

Dass die Unterelemente im Beispiel aus Bild 5 Wiederholungen darstellen, widerspricht nicht der Einmaligkeitsregel: Zunächst sind Designaufgaben für diese Aspekte gemeint, später Entwicklungsaufgaben und weitere.

Vorgehen beim Erstellen eines Projektstrukturplans

Sobald der Gliederungsansatz feststeht, müssen Sie sich für eine Zerlegungsmethode entscheiden.

Es gibt folgende Techniken:

1) Top-down-Ansatz

Hierbei legen Sie zunächst die oberen Ebenen der Gliederung fest und arbeiten sich dann langsam nach unten zur detaillierten Planung vor. Die einzelnen Arbeitspakete sind dabei der letzte logische Schritt.

Dieser Ansatz bietet sich an, wenn Sie bereits mit den Aspekten des Projekts vertraut sind und eventuell auf Erfahrungswerte zurückgreifen können.

2) Bottom-up-Ansatz

Hier arbeiten Sie von den Arbeitspaketen nach oben. Dabei gilt es herauszufinden, zwischen welchen Aspekten sich genau welche Beziehungen herstellen lassen.

Dieses Vorgehen ist für (agile) Projekte geeignet, bei denen „der Weg beim Gehen entsteht“ – also Innovation gefragt und auch erlaubt ist.

3) Jojo-Ansatz

Hier „springen“ Sie hin und her zwischen Top-down und Bottom-up: Sie überlegen sich zum Beispiel durch Anlegen einer groben Struktur und Ausformulierung der Arbeitspakete zum Schluss notwendige Zwischenschritte, um diese zu verbinden.

Projektstrukturplan erstellen – Schritt für Schritt

Wie gehen Sie am besten vor, wenn Sie einen Strukturplan erstellen wollen? Womit sollten Sie anfangen? Folgend sind die Schritte im Einzelnen aufgeführt:

Schritt 1: Listen Sie die Aufgabenbereiche im Projekt auf. Dies funktioniert am besten mit Brainstorming oder durch Befragen von Stakeholdern.

Schritt 2: Strukturieren Sie die Aufgaben gemäß der gewählten Gliederungsart und entweder „Top-down“, „Bottom-up“ oder springend („Jojo“), wie im vorherigen Kapitel beschrieben.

Schritt 3: Fassen Sie zu Arbeitspaketen zusammen und folgen dabei einer einheitlichen Logik.

Schritt 4: Ordnen Sie Arbeitspaketen Verantwortlichkeiten (keine Ressourcen) zu.

Schritt 5: Wenn zeitliche Planung im PSP Berücksichtigung finden soll (was sie nicht muss, s.o.), können Sie hierzu nun grobe Eckdaten einfügen.

Schritt 6: Finalisieren Sie den Gesamtplan.

Passender Videotipp: Projektstrukturplan – so erstellen Sie ihn richtig

Für Einträge in den einzelnen Ebenen haben Sie unter anderem die folgenden Kategorien zur Auswahl:

1) Übergeordnete Arbeitspakete / Sammelvorgänge

Zwischen (übergeordneten) Arbeitspaketen und Sammelvorgängen wird nicht immer sehr trennscharf unterschieden. Streng genommen sind Arbeitspakete im Gegensatz zu Sammelvorgängen immer thematisch zusammenhängend.

Sammelvorgänge hingegen können auch eine Zusammenfassung mehrerer zeitlich beieinanderliegender Vorgänge sein. Diese Unterscheidung kann in der Diskussion bei der Planung helfen, in der Darstellung findet dies jedoch keine Berücksichtigung. Da hier Aktivitäten zu Phasen oder Objekten zusammengefasst werden, sollte diese als Nomen in Verbindung mit Verben formuliert sein. Also beispielsweise „ERSTELLUNG SPEZIFIKATION“.

Sie sollten hier keine Ressourcen zuweisen, nur Verantwortlichkeiten.

2) Meilensteine

Meilensteine markieren Wichtiges, das im Projekt erreicht wurde. Sie sind oft mit Übergabe und Terminen verbunden. Sie werden grafisch oft mithilfe einer Raute dargestellt und haben immer die Zeitdauer 0.

Für Meilensteine verwenden Sie am besten Nomen in Verbindung mit Adjektiven („Spezifikation erstellt“).

Auch zu Ihnen sollten Sie keine Ressourcen direkt zuweisen, Verantwortlichkeiten jedoch schon.

3) Vorgänge / Aktivitäten

Dies sind einzelne Arbeitsaufgaben, als Nomen in Kombination mit Verben formuliert (Spezifikation erstellen). Hier können Sie Ressourcen zuweisen und zusätzliche Details etwa mithilfe dafür vorgesehener Textfelder hinzufügen. Auf dieser Ebene erfolgt die Fertigstellungsmeldung, die auch grafisch dargestellt werden kann.

Bitte beachten Sie, dass sich die Strukturelemente einer Ebene inhaltlich vollständig voneinander unterscheiden müssen. Der Detaillierungsgrad auf einer bestimmten Ebene ist deshalb sehr wichtig und sollte durchgehend gleich bleiben.

Für die Darstellung von Projektstrukturplänen hat sich (wie in den Grafiken oben) die Baumstruktur bewährt. Aber auch Textformen sind möglich. In jedem Fall sollten sie möglichst nachvollziehbar sein.

Unser Tipp: Speichern Sie die ersten und zweiten Ebenen Ihres Projektstrukturplans als spätere Vergleichsbasis, da sich auf ihnen normalerweise im Projektverlauf nicht allzu viel ändert – wohl aber auf den unteren Ebenen und speziell auf Aktivitätsebene.

Projektstrukturplan und agile Projekte – passt das?

Naturgemäß folgen Projekte, die agil durchgeführt werden sollen, keinen fix spezifizierten Zielen. Daher ist es mitunter schwierig einen PSP zu erstellen bzw. müsste dieser vermutlich öfter geändert werden.

Folglich ist ein Projektstrukturplan bei agilen Teams eher unüblich. Diese konzentrieren sich meist stark ergebnisorientiert auf die Produktentwicklung. Dabei setzen sie sich auch lieber mit Produkt- als mit Projektplanung auseinander.

In agilen Projekten bleibt das Product Backlog als Liste von zu erfüllenden Anforderungen. Dessen Struktur hat in der Regel nichts mit einem PSP zu tun. Es kann aber natürlich auch hier gegliedert werden.

Als tiefste Planungsstufe dienen einzelne Iterations-Backlogs. In diesen planen Teams tatsächliche Aufgaben, ähnlich der Aktivitätenliste im klassischen Projektmanagement. Das erfolgt allerdings selbstorganisiert und nicht auf Anweisung aus dem Projektmanagement.

Agile Softwareentwicklungs-Methoden wie Feature-Driven Development haben schon früher nach Lösungen gesucht, klassische Langfristplanung mit agiler Flexibilität zu verbinden.

So ist die Idee entstanden, Software-Feature-getrieben zu planen. Die Gliederung erfolgt mit nach unten zunehmendem Detaillierungsgrad:

- Feature

- Version

- Epic (als thematische Gruppierung verschiedener User Storys)

- User Story (leichtgewichtige Anforderungen aus User-Sicht)

- Task (tatsächliche Aufgaben v.a. auf technischer Ebene)

Je nach Branche und Art eines Projekts bieten sich ähnliche Gliederungen an. Viele agile Teams versuchen zwar, möglichst ohne eine solche auszukommen, da es ihnen zu starr und planerisch erscheint. Gerade in komplexeren Projektumgebungen braucht es jedoch sinnvolle Strukturen. Diese heißen aber in der Regel eben nicht PSP, sondern sind eben produktspezifische Gliederungen.

Unser Tipp: Es bringt Ihnen nichts, das Projekt zu verbiegen, damit es in eine vorgegebene Gliederung passt. Am Ende sollte das Werkzeug natürlich Ihrem Projekt dienen und nicht umgekehrt.

Das Nachdenken über eine saubere Struktur lohnt sich aber immer. Eine möglichst schlanke Projektstruktur als grobe Planungsgrundlage kann aber auch zu agilen Projekten passen.

Zusammenfassung Projektstrukturplan

In diesem Artikel haben Sie gelernt, was ein Projektstrukturplan ist: Er sagt aus, WAS im Projekt getan wird, ist eine bewährte Methode für die Kommunikation mit den Stakeholdern und erzeugt ein gemeinsames Projektverständnis innerhalb des Projektteams.

Außerdem haben Sie erfahren, welche Vorteile er bietet und wie Sie ihn erstellen. Sie kennen die Arten und Ebenen der Gliederung und wissen, dass Planungssoftware Sie dabei unterstützen kann.

Unsere Tipps zum Schluss: Lernen Sie das individuell anpassbare “The PPM Paradise” kennen – die optimale Umgebung für ein unternehmensweites Projekt-, Programm-, Portfolio- und Ressourcenmanagement (PPM). Laden Sie sich jetzt hier das eBook dazu herunter (nur klicken, ohne Formular).

Und abonnieren Sie unseren Projektmanagement Newsletter mit mehr MS Project Tipps, praxisstarken Artikeln, Webinaren, Podcasts, eBooks etc. für ein höheres Reifengrad-Level Ihres Projektmanagements!

Haben Sie noch Fragen? Dann hinterlassen Sie einen Kommentar, auf den wir in Kürze antworten werden – garantiert.

Immer informiert sein: TPG MonatsInfos abonnieren (praxisstarke Tipps)

Jetz abonnieren und Sie verpassen keine neuen Experten-Tipps in Form von Blogartikeln, Webinaren, eBooks etc. Keine Kosten, kein Risiko, Abmeldung mit nur einem Klick.

* Pflichtfeld | Datenschutzhinweise

Über die Autorin:

Antje Lehmann-Benz, PMP, PMI-ACP, PSM

Antje Lehmann-Benz, PMP, ist Trainerin für Projektmanagement mit einem besonderen Schwerpunkt auf agilen Themen und Scrum Seminaren. Außerdem hat sie Erfahrung in Software-Trainings (JIRA, Confluence) und -Beratung. Neben der Vermittlung von Frameworks und theoretischen Inhalten hat sie Erfahrung in der Anwendung von Agile Games und praktischen Übungen zur Vertiefung der gelernten Inhalte.

5 Kommentare

Wunderbar das Sie euch entschieden haben so einem Beitrag zu schreiben. Über Projektstrukturplan interessiere ich mich sehr.

Ser gute Beschreibung,

ich frage mich nur, wie ich den Projektnamen in den Vorgängen einblenden kann, der die PSP: „0“ hat.

Ich wußte dies einmal, habe es leider vergessen und auch bei Recherchen nicht mehr gefunden…

Beste Grüße

Guten Tag Erik,

in Microsoft Project, soweit nicht anders konfiguriert, hat der Projektsammelvorgang (Zeile 0) den PSP-Code 0. Der Projektname kann in der Zeile 0, wie auch in allen anderen Zeilen, mit dem Feld (Spalte) „Projekt“ angezeigt werden.

Konnte ich damit weiterhelfen?

Beste Grüße

Hallo Erik,

in der deutschen Version heisst die Spalte „Projekt“.

Beantwortet das deine Frage?

Beste Grüße

Vielen Dank für den interessanten Artikel!

Gibt es denn in Project die Möglichkeit, bestimmte Vorgänge mit Faktoren zu hinterlegen und somit agil zu planen?

Beispiel: für bestimmte Größen von Bauprojekten eine Komplexität festzulegen und die Vorlage eines Standardprojektes in Project dann anhand der Komplexität mit den Faktoren berechnen zu lassen?

Das wäre sehr hilfreich, weil die meisten Vorgänge eines Projekts ja grundsätzlich die selbe Dauer haben egal wie groß das Projekt ist. Manche Vorgänge dauern aber entsprechend länger, je größer das Projekt ist..

viele Grüße

Silvia