Wollen Sie einen aussagekräftigen Projektstatusbericht erstellen, so brauchen Sie folgendes: eine Menge Zeit, klare Kommunikation und eine Vielzahl an Daten aus verschiedenen Quellen. Das ist eine Herausforderung für viele Projektverantwortliche, die im Tagesgeschäft von allen Seiten gefordert sind. Doch wenn Sie über den Projektverlauf die Kontrolle behalten wollen, dann brauchen Sie nun mal Antworten auf die wesentlichen Fragen für wichtige Entscheidungen. Und das regelmäßig.

In diesem Artikel lernen Sie, auf was Sie beim Projektstatusbericht Inhalt achten sollten. Sie erfahren, was wesentliche Bestandteile sind und finden auch Vorlagen sowie ein Projektstatusbericht Beispiel, die Sie nachbauen können.

Diese Kapitel warten auf Sie:

- Definition Projektstatusbericht

- Wann wird ein Projektstatusbericht erstellt?

- Projektstatusbericht Inhalt – was gehört rein?

- Projektstatusbericht Beispiel

- Rolle des Projektmanagementoffice (PMO)

- Zusammenfassung Projektstatusbericht

Eine dringende Empfehlung ganz zu Beginn: lassen Sie sich beim Thema Projektstatusbericht unbedingt vom PMO unterstützen. So erhalten diese Berichte eher eine Priorität und geraten nicht aus zeitlichen Gründen unter die Räder.

Und jetzt geht’s los.

Definition Projektstatusbericht

Der Bericht zum Projektstatus dient dem Controlling eines Projekts. Zu festgelegten und regelmäßig wiederkehrenden Terminen wird der Status des Projekts anhand wichtiger Indikatoren dokumentiert. Diese umfassen in der Regel Angaben zu inhaltlichen, organisatorischen und kaufmännischen Kenngrößen. Die Inhalte des Berichts können je nach Projektart und Branche sehr unterschiedlich ausfallen.

Wann wird ein Projektstatusbericht erstellt?

Einen Projektstatusbericht erstellen Sie in der Regel regelmäßig. Damit dokumentieren Sie den aktuellen Stand Ihres Projekts und informieren das Entscheidungsgremium und andere Stakeholder darüber. Den Bericht können Sie täglich, wöchentlich oder monatlich während des gesamten Lebenszyklus Ihres Projekts erstellen. Der Zweck des Projektstatusberichts ist es, das Erreichen der Ziele und Ergebnisse des Projekts sicherzustellen.

Projektstatusbericht-Inhalt – was gehört rein?

Anders als bloße Schilderungen von Projektleiter:innen gegenüber den Auftraggeber:innen, erlauben Projektstatusberichte detailliertere Angaben zum Verlauf von Projekten. Das gilt um so mehr, wenn es sich um viele Projekte handelt. Hier wird es schwierig, alle Projektleitenden zum gleichen Zeitpunkt für die Berichterstattung einzuladen. Da helfen standardisierte Berichte zum Projektstatus.

Was gehört also in einen Projektsatusbericht? Die Inhalte dieses Berichts müssen gezielt und übersichtlich die richtigen Fragen beantworten. Dies können z.B. Fragen sein zu den Themen:

- Gesamtzustand des Projektes

- Stand der Leistungen

- Einhaltung von Aufwands-, Kosten- und Zeitplänen

- Risikobewertung.

Dabei ist wichtig, dass Sie je nach Projekt – ob groß oder klein – unterschiedliche Projektstatusbericht-Vorlagen zum Einsatz bringen können. Schließlich sollte Ihr Aufwand für einen Statusbericht im Verhältnis leistbar bleiben – ob für ein großes Bauprojekt oder ein kleines IT-Projekt.

Achten Sie aber stets darauf, dass die Form der Berichte für die verschiedenen Projektarten immer gleich bleibt. Damit sind sie besser historisierbar und vergleichbar. Außerdem finden Sie sich schneller zurecht, wenn Sie wissen, wo welche Information zu finden ist.

Tipp: Legen Sie, je nach Projektart (z.B. groß / klein), eine eigene Vorlage für Ihre Statusberichte an. Das erleichtert die Orientierung und die Historisierung für den Abgleich der Berichte im Nachhinein.

Wenn bei Ihnen so viele Projekte laufen, dass Sie nicht zu jedem Berichtstermin alle Projekte betrachten können, dann brauchen Sie eine Projektliste. Diese ermöglicht die richtige Auswahl der zu betrachtenden Projekte.

Dazu führen Sie eine Zeile pro Projekt mit den wichtigsten Informationen und Indikatoren. Diese Projektliste sollte sich sortieren und filtern lassen, damit Sie aus vielleicht mehr als hundert Projekten die wichtigsten zehn für Ihr Meeting des Steuerungsgremiums identifizieren können.

Tipp: Sie haben zu viele Projekte für ein Meeting? Dann erstellen Sie eine Projektliste mit den allerwichtigsten Informationen und wählen Sie daraus die wichtigsten zehn Projekte aus – nach Ampeln auf jedenfall die roten, ein paar gelbe und auch mal ein grünes zum Check (siehe unten).

Nur diese zehn Projektstatusberichte betrachten Sie dann in Ihrem regelmäßigen Steuerungsmeeting. Dieses sollte nicht zu lang sein – wir empfehlen etwa zwei Stunden.

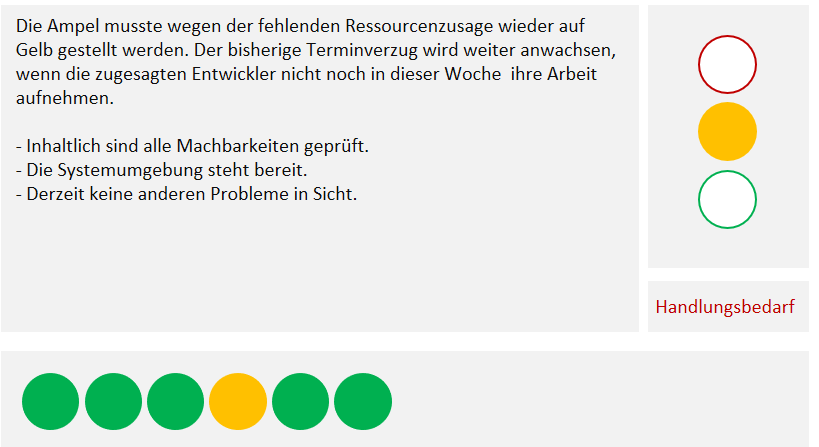

Gesamtzustand Ihres Projekts – Ampel-Darstellung

Als Leser eines Statusberichtes wollen Sie in der Regel erst einen groben Überblick haben. Sollte etwas nicht stimmen, dann möchten Sie in einem zweiten Schritt die Details betrachten.

Projektstatusbericht-Ampel für den Gesamtzustand

Der Gesamtzustand wird klassisch mit einer einzelnen Projektstatusbericht-Ampel mittels den Farben Rot / Gelb / Grün dargestellt. Das hat neben der klaren Aussage auch den Vorteil, eine Liste von Projekten nach Ampelfarben sortieren oder filtern zu können.

Diese Gesamtampel sollte aus unserer Erfahrung manuell gesetzt werden, aber einer einfachen Plausibilität bzw. Regeln folgen.

Tipp: Nutzen Sie die Historie der Gesamtampel. Sie liefert wertvolle Information, vor allem im Hinblick auf die Farbwechsel zwischen den Berichten – sowohl zum Besseren als auch zum Schlechteren.

Detailampeln als Ergänzung

Neben der Gesamtampel können weitere Projektstatubericht-Ampeln geführt werden, die automatisch errechnet werden aus dem Soll-/Ist-Vergleich von Arbeit, Kosten und Terminen.

Dabei könnte es z.B. nicht erlaubt sein, die Gesamtampel auf Grün zu stellen, wenn mindestens eine Detailampel auf Rot steht oder nicht alle Detailampeln auch grün sind.

Wichtiger Indikator „Handlungsbedarf“

Auf jeden Fall empfehlen wir einen Indikator „Handlungsbedarf“ mitzuführen. Damit kann der/die Projektleitende, unabhängig von der Ampelfarbe, um die Behandlung offener Entscheidungen bzw. die detaillierte Betrachtung des Projektes bitten. So kann er/sie sich Gehör verschaffen, bevor es zu spät und Rot wird.

Zur Erklärung der Ampel bzw. der aktuellen Hauptthemen sollte ein kurzer Kommentar des/der Projektleiter:in in Form eines Fließtextes formuliert werden können. Aber bitte kurz und aussagekräftig, am besten im Umfang limitiert auf ein paar Zeilen.

Tipp: Gerade in einer Multiprojektumgebung sollten die Kommentare der Projektleitenden extrem kurz sein. Das können Sie z.B. durch die Limitierung der Zeichen in den Formularen erreichen. In einer Multiprojektumgebung kann es sinnvoll sein, einen einzeiligen Kommentar extra zu schreiben, der in der Projektliste lesbar ist. Einfach nur die erste Zeile eines mehrzeiligen Textfeldes anzuzeigen, das macht meist keinen lesenswerten Sinn.

Neben dem Zustand des Projektes sollten Sie unbedingt den inhaltlichen Stand der Zielerreichung mit Ihrem Projektstatusbericht dokumentieren.

Inhalt: Fertigstellungsgrad des Projekts (als grobe Richtlinie)

Wenn es um den inhaltlichen Stand der Zielerreichung geht, finden Sie sehr oft Angaben in Prozent des Fertigstellungsgrades. Dies kann aber meist nicht mehr als ein grober Hinweis sein, wenn es um die Gesamtbetrachtung eines Projektes geht.

Zwar wird die Zahl aus der Fertigstellung der einzelnen Vorgänge errechnet, aber die Aussagekraft von z.B. 71% ist nicht besonders hoch. Allerdings können Sie die Plausibilität überprüfen und den prozentualen inhaltlichen Fertigstellungsgrad mit den prozentualen Soll-/Ist-Werten von Arbeit, Kosten und Zeit vergleichen.

Lesetipp: So geht Reporting im Projektmanagement (10 Berichte im Multiprojektumfeld)

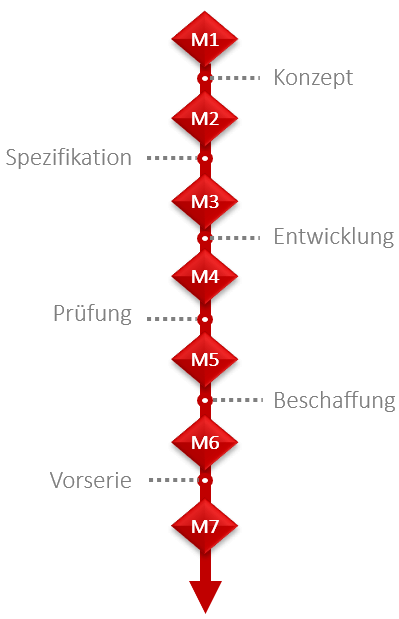

Liefergegenstände, Stage Gates und Meilensteine

Den Stand der Zielerreichung gibt der/die Projektleiter:in besser in Form von konkreten Angaben zum Fertigstellungsgrad von Liefergegenständen an.

Dabei werden fertige, in Arbeit befindliche und eventuell auch noch die als nächstes bearbeiteten Liefergegenstände gelistet. Sie können aber auch einfach alle Liefergegenstände mit deren Status „nicht begonnen / in Arbeit / fertig“ listen.

Noch einfacher und vor allem unabhängig vom Projektumfang kann der Stand sehr gut durch standardisierte Meilensteine oder Stage Gates erfolgen. Der Vorteil dabei ist, dass alle Beteiligten mit einer einzigen Angabe wissen, wo das Projekt steht.

Tipp: Angaben zum prozentualen Fertigstellungsgrad des Projekts dienen nur der Gesamtbetrachtung. Mehr Details verraten der Fertigstellungsgrad von Liefergegenständen, Stage Gates oder Meilensteine.

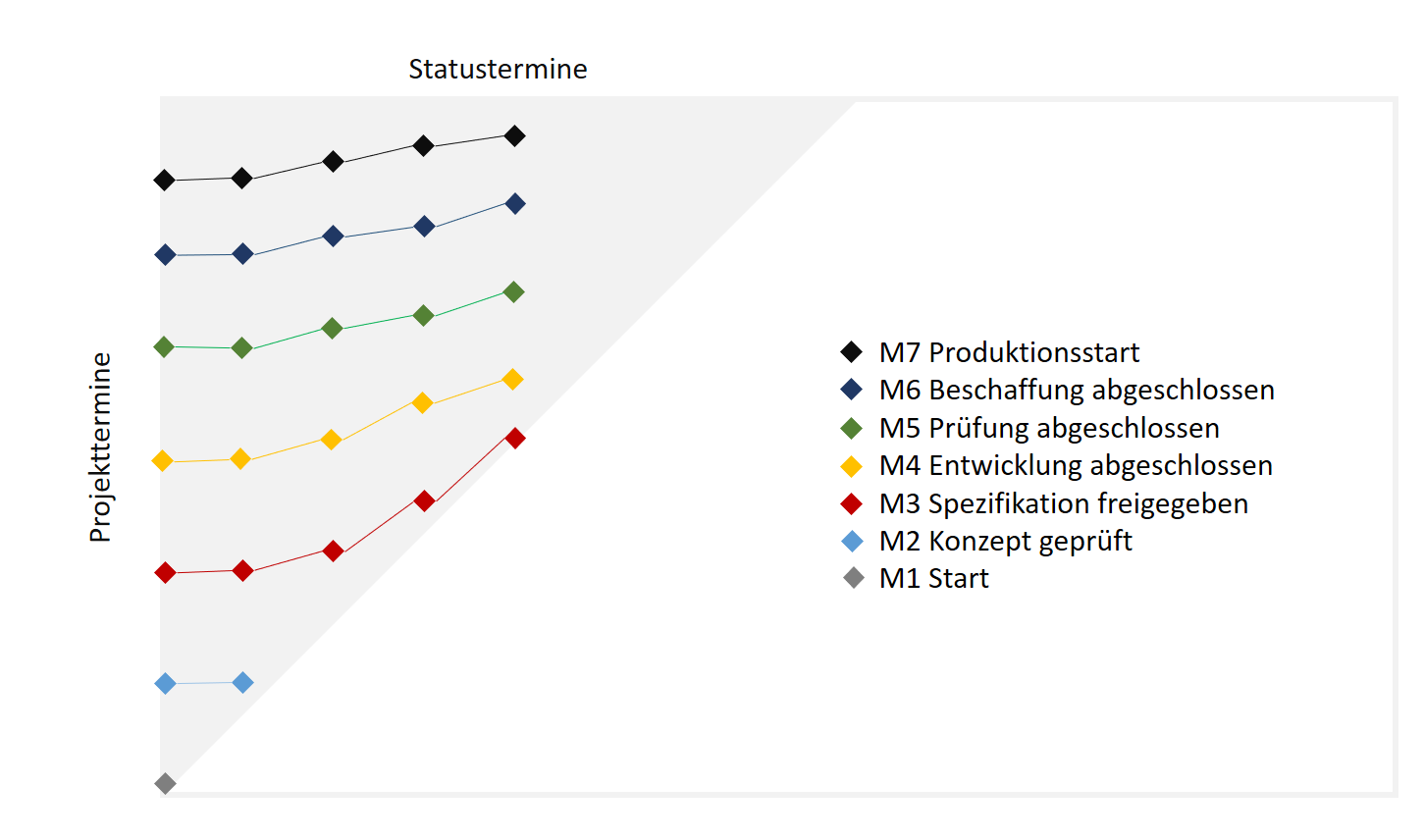

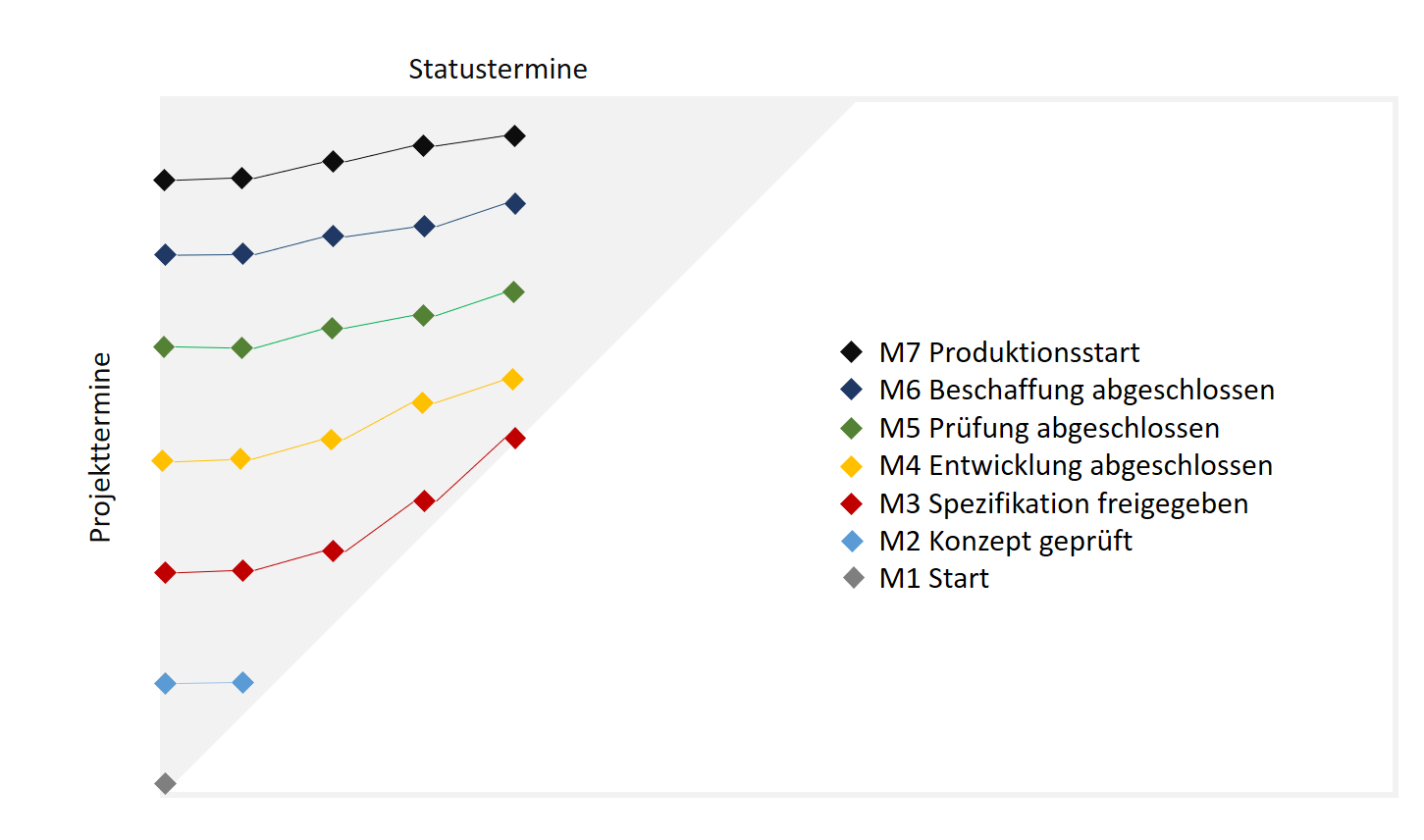

Den Meilenstein M3 (siehe folgende Grafik) erreicht zu haben könnte bedeuten, dass die Spezifikation erstellt und abgenommen ist. M7 könnte der Start der Produktion sein.

Diese Lieferstufen müssen für jede Art von Projekten individuell festgelegt werden und sind mittlerweile in allen Branchen anzutreffen.

Tipp: Feiern Sie die besonders relevanten Lieferstufen auch öffentlich. Das ist gut für die Motivation aller Beteiligten im Projekt.

Inhalt: Meilenstein Trend Analyse (MTA)

Wenn Sie Meilensteine mit deren Terminen und Abweichungen in Listen melden, dann ist das nicht sehr übersichtlich und aussagekräftig. Idealerweise führen Sie eine Historisierung der Meilensteintermine zu den Statusterminen durch. So können Sie daraus eine Grafik erstellen: die MTA.

Horizontal verlaufende Meilensteine zeigen Ihnen hier

- die Termintreue an,

- steigende die Verzögerungen,

- fallende die Beschleunigungen.

Haben Sie sich erst einmal an die Grafik gewöhnt, sehen Sie mit einem Blick die komplette terminliche bisherige Entwicklung des Projektes. Den Trend für die Zukunft können Sie daraus selbst ableiten.

In machen Darstellungen finden sich auch die Deadlines der Meilensteine, sodass nicht nur Verzögerungen, sondern auch Überschreitungen sichtbar werden.

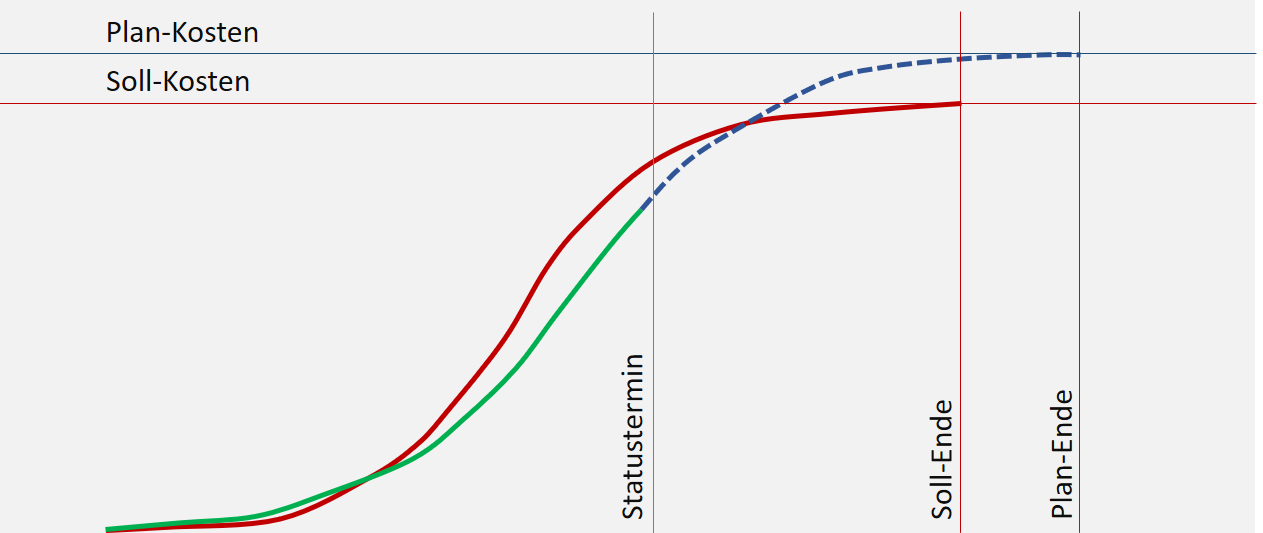

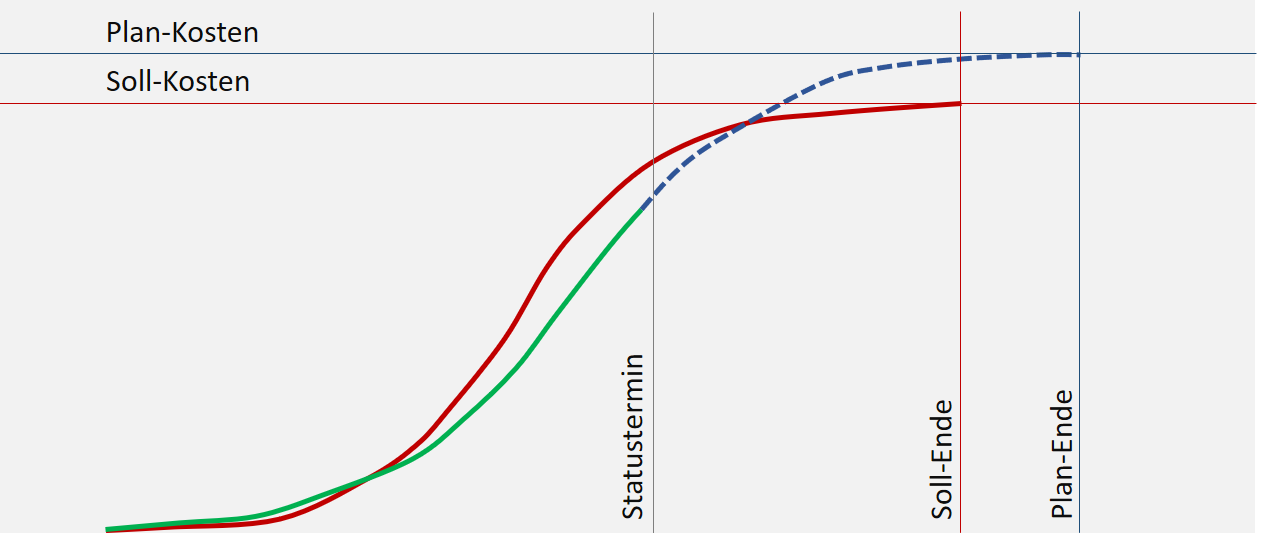

Inhalt: Ein Soll-/Ist-Vergleich von Arbeit und Kosten

Im einfachsten Fall stellen Sie in Ihrem Projektstatusbericht die Soll-Werte den Ist-Werten als Zahlen oder in einem Säulendiagramm gegenüber. Vergessen Sie nicht, auch die Werte der aktuellen Planung aufzuführen, damit Abweichungen vom Soll vor dem Projektende sichtbar werden.

Bei Einkäufen von Lieferungen und Leistungen macht es aber auch Sinn, weitere Werte wie

- Beauftragungen,

- Abrechnungen und

- Zahlungen mit anzugeben.

Damit wird die Kostentransparenz deutlich erhöht, weil oft sehr viel Zeit zwischen Beauftragung und Zahlung liegt.

Unterscheiden Sie außerdem:

- gebundenes und freies Budget: Dies ist eine wesentliche Grundlage für Änderungsmöglichkeiten im Projektverlauf.

- Interne und externe Arbeit und Kosten: Arbeit könnte in Leistungsarten aufgegliedert werden, Kosten in Kostenarten.

Damit schaffen Sie eine detailliertere Vergleichbarkeit von ähnlichen Projekten. Gerade wenn Sie untersuchen möchten, warum die Verhältnisse bei diesem Projekt anders sind, als bei anderen Projekten derselben Kategorie.

Tipp: Beim Soll-/Ist-Vergleich von Arbeit und Kosten lohnt es sich, genauer hinzusehen: ist das Budget gebunden oder frei, fallen Arbeit und Kosten intern oder extern an?

Damit helfen Ihnen diese Unterscheidungen, sich anbahnende Probleme rechtzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen abzuleiten. Wenn Sie hier nur Gesamtsummen von Arbeit und Kosten über das ganze Projekt vorliegen haben, dann werden Sie sich schwer tun, gegenzusteuern.

Unser Tipp: Nehmen Sie hier Verlaufskurven ähnlich wie bei den Meilensteinen. Sie sind aussagekräftiger als bloße Zahlen und werden aus der Historisierung zu den Berichtszeitpunkten gewonnen.

Stellen Sie dazu

- die Soll-Kurve vom Soll-Anfang bis zum Soll-Ende, sowie

- die Ist-Kurve vom Ist-Anfang bis zum Statuszeitpunkt dar.

Im Anschluss an die Ist-Kurve folgt rechts vom Statusdatum die aktuelle Plan-Kurve bis zum aktuellen Plan-Ende.

Download (PDF): Ergebnisse der Umfrage zu PMO-Tools

Eine Studie aus Ende 2021 zu eingesetzen Tools im PMO, der Zufriedenheit damit und Potenzialen zur Verbesserung der Tool-Landschaft.

* Pflichtfeld | Datenschutzhinweise

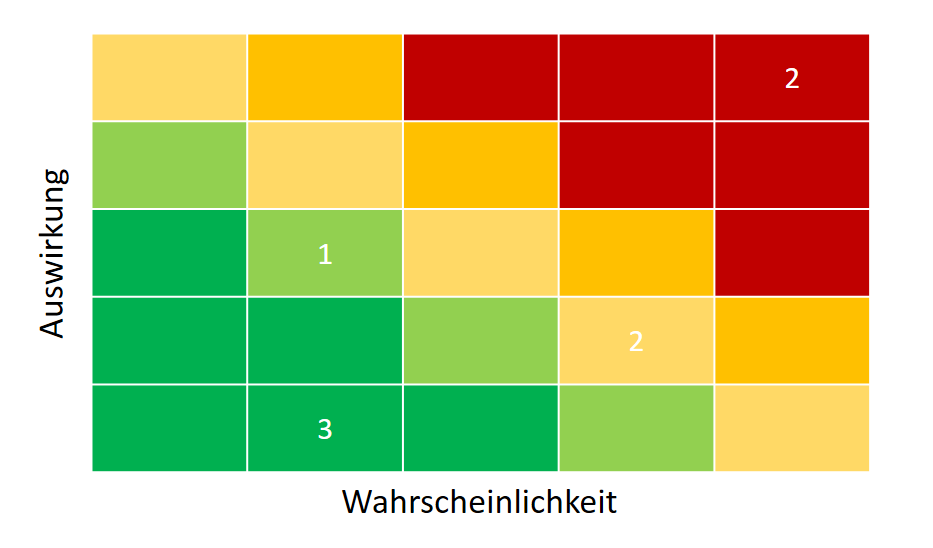

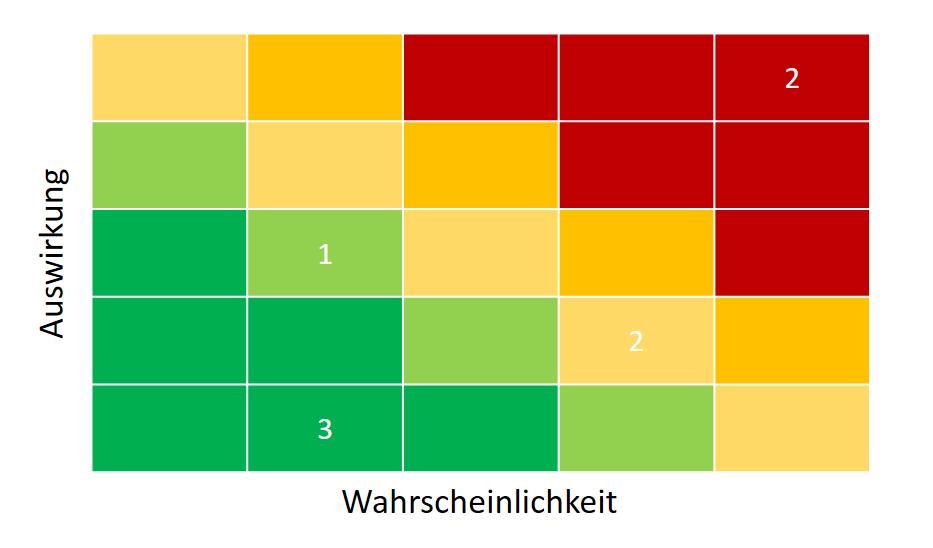

Inhalt: Risikomatrix

Die Auflistung von Risiken ist für einen Statusbericht prinzipiell sinnvoll, wenn die Liste nicht zu lang ist. Besser ist aber die Darstellung in Form einer Risikomatrix, die unabhängig von der Anzahl der Risiken immer den gleichen Platzbedarf im Bericht hat. Das schafft wieder eine bessere Vergleichbarkeit.

Tipp: Nutzen Sie die Risikomatrix, um Ihre Projekte auf Risiken hin zu überprüfen. Sie lässt auf einen Blick erkennen, wo Handlungsbedarf besteht.

Hier werden Risiken in einem farblichen Raster dargestellt. In jeder Zelle tragen Sie die Anzahl der dahinterliegenden Risiken ein. Im Fokus stehen die Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung des Risikos.

Die Auswirkung eines Risikos ist der mögliche monetäre Schadenswert, der in der Praxis aber oft nur sehr schwierig ermittelt werden kann. Der einfachere Weg ist, die Auswirkung in Punkten von 1 bis 10 oder in Kategorien wie niedrig/mittel/hoch anzugeben.

Dasselbe gilt für die Eintrittswahrscheinlichkeit, wo die Angabe von z.B. 63% eine Genauigkeit suggeriert, die vermutlich nicht passt. Hier schafft die Einteilung in 10er-Schritte oder eben auch in Kategorien von niedrig/mittel/hoch ein besseres Bild.

Tipp: Arbeiten Sie zur Einschätzung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung besser in Schritten oder Kategorien. Zahlen suggerieren in diesem Fall eine Genauigkeit, die gar nicht wirklich vorliegt.

Die Ausnahme: Wenn Sie ein Gesamtrisiko für das Projekt darstellen wollen, müssen Sie immer Zahlen hinterlegen. Hier wird die Auswirkung mit der Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos in Prozent multipliziert und summiert.

Dieses Gesamtrisiko kann ein wichtiger Indikator für die genauere Betrachtung eines Projektes sein.

Inhalt: Entscheidungsbedarf im Projektstatusbericht

Hier geht es um organisatorische und inhaltliche Dinge, die bereits entschieden wurden oder noch zu entscheiden sind. Dies kann z.B. sein:

- die Zusage von Ressourcen

- die Freigabe von Bestellungen

- die Entscheidung für eine inhaltliche Variante.

Der oben erwähnte Indikator „Handlungsbedarf“, der durch die Projektleitenden gesetzt werden kann, spielt dabei eine wichtige Rolle. Damit bekommen die Verantwortlichen (in der Regel das PMO) für das Vorbereiten der nächsten Sitzung des Steuerungsgremiums auch bei grüner Ampel den Hinweis, dass Entscheidungen von kompetenter Stelle endlich zu treffen sind.

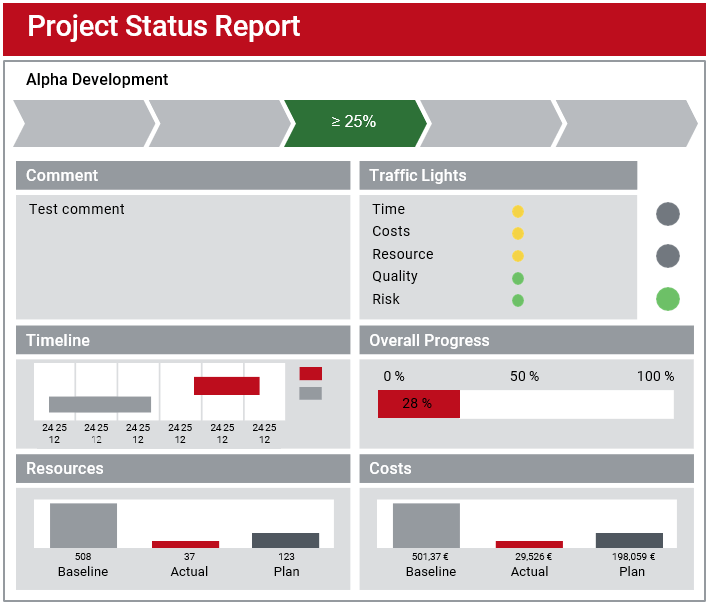

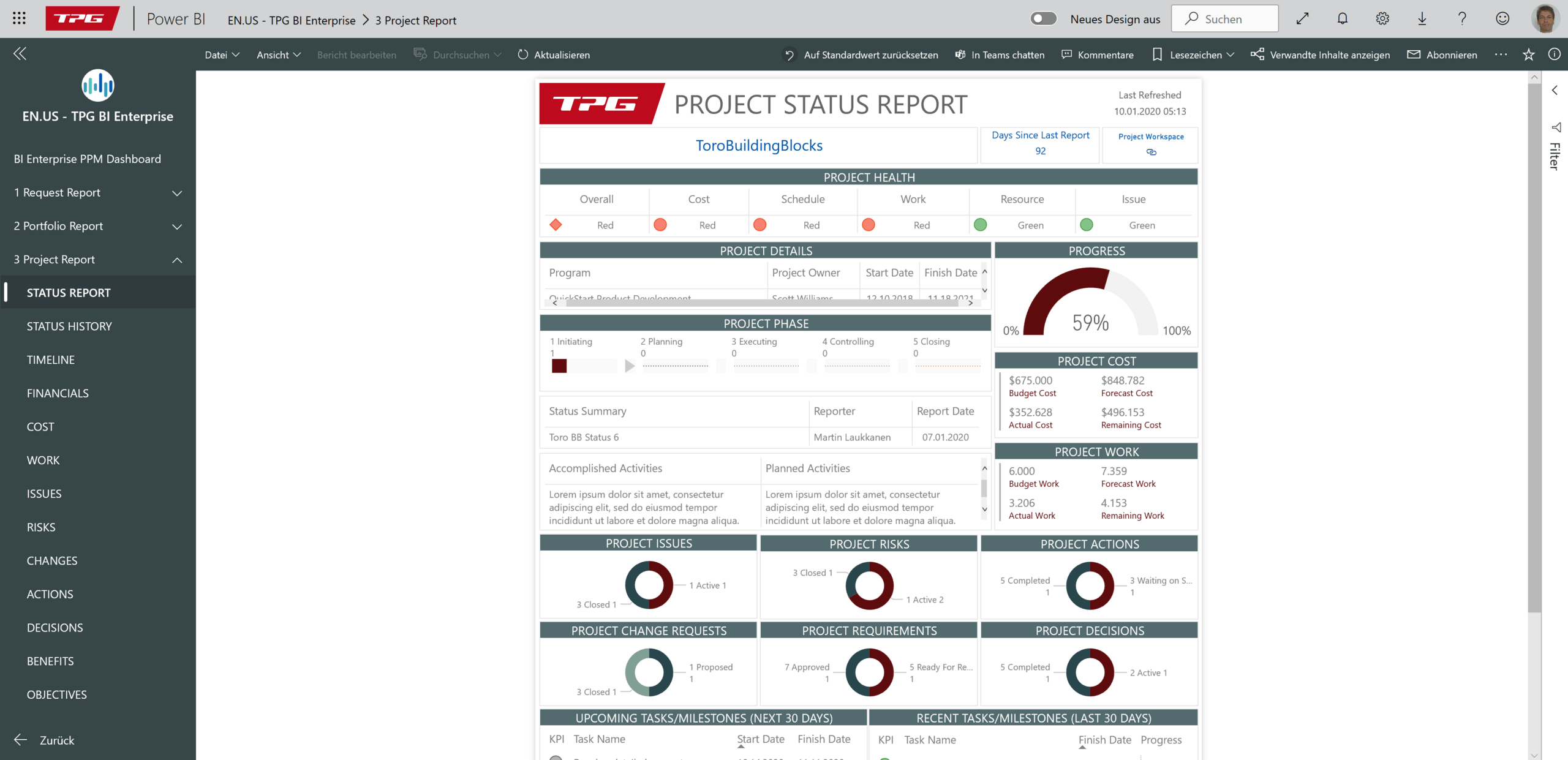

Projektstatusbericht Beispiel

Das folgende Projektstatusbericht Beispiel fasst alle wichtigen Informationen übersichtlich zusammen. Dies sind:

- Wie weit sind wir? (=Lage in der Pipeline)

- Wie ist der Gesamtstatus des Projekts? (Ampeln / Gesamtampel manuell)

- Kommentar der Projektleitung

- Aktuelle Lage vs. Basis

- Basis vs. aktuelle Kosten

- Aktuelle Arbeit vs. Basis

Die oben gezeigte Projektstatusbericht Vorlage stammt aus dem TPG Report Pack auf Basis von Power BI. Dort finden Sie auch viele weitere Berichtsvorlagen als Beispiel.

Die Rolle des Projekt Management Office (PMO)

Wenn viele Projektleitende zum Stichtag brauchbare Statusberichte abgeben sollen, dann funktioniert das aus Erfahrung nur mit der Unterstützung durch ein PMO.

Projektleitende neigen dazu, das Thema Statusbericht eher schleifen zu lassen, weil es im Tagesgeschäft oft als lästige Zusatzarbeit empfunden wird.

Das PMO hingegen überprüft, ob:

- von allen Projekten ein aktueller Statusbericht vorliegt

- alle verpflichtenden Informationen eingegeben wurden

- die Texte verständlich sind

- die Werte plausibel sind

- die Abweichungen begründet sind

- etc.

Trotzdem ist die Zusammenstellung von Statusberichten auch für das PMO eine zeitraubende Angelegenheit. Sie kann nur erfolgreich sein, wenn Projektleitende und PMO Hand in Hand arbeiten. Machen Sie den beteiligten Parteien deshalb stets bewusst, wie wichtig Statusberichte für den Projekterfolg sind.

Sobald der Eigennutzen für die Projektleitenden erkannt wird, erfolgt die Zuarbeit mit einer höheren Motivation und Sorgfalt. Zwei Beispiele für den hohen Nutzen des Projektstatusberichts sind:

- das PMO regelt aufgrund der Statusberichte bestimmte Dinge für die Projektleitenden direkt

- Entscheidungen im Steuerungsgremium können früher und fundierter getroffen werden.

Download (PDF): 10 wichtige Erfolgsfaktoren für ein PMO, die Sie kennen sollten

Lesen Sie praktische Tipps und eine umfangreiche Beschreibung von 10 wichtigen Erfolgsfaktoren für ein leistungsfähiges und akzeptiertes PMO.

* Pflichtfeld | Datenschutzhinweise

Zusammenfassung Projektstatusbericht

Ein guter Projektstatusbericht ermöglicht Ihnen durch standardisierten Aufbau die übersichtliche Darstellung des Projektzustands in wichtigen Teilbereichen und einen schnellen Überblick. In diesem Artikel haben Sie erfahren:

- warum eine einheitliche Form beim Projektstatusbericht wichtig ist

- wie Sie Gesamt- und Detailampeln clever kombinieren

- welche Inhalte Ihr Projektstatusbericht beinhalten sollte

- wie Sie die Meilenstein-Trendanalyse sinnvoll einsetzen

- auf was Sie beim Soll-/Ist-Vergleich von Arbeit und Kosten achten müssen

- warum Sie mit einer Risikomatrix arbeiten sollten

- wie relevante Entscheidungen gepushed werden können und

- welche Unterstützung das PMO liefern kann.

Unsere Tipps zum Schluss: Lernen Sie das individuell anpassbare “The PPM Paradise” kennen – die optimale Umgebung für ein unternehmensweites Projekt-, Programm-, Portfolio- und Ressourcenmanagement (PPM). Laden Sie sich jetzt hier das eBook dazu herunter (nur klicken, ohne Formular).

Und abonnieren Sie unseren Projektmanagement Newsletter mit mehr MS Project Tipps, praxisstarken Artikeln, Webinaren, Podcasts, eBooks etc. für ein höheres Reifengrad-Level Ihres Projektmanagements!

Sie wollen das Gelernte vertiefen, weitere wichtige Tipps erfahren und Ihre Fragen stellen? Dann sind Sie genau richtig beim TPG PMO Seminar. Hier geht es auch um Vorlagen für Berichte im Projektumfeld.

Haben Sie noch Fragen? Dann hinterlassen Sie einen Kommentar, auf den wir in Kürze antworten werden – garantiert.

Johann Strasser, Dipl.-Ing., ist seit 2001 geschäftsführender Gesellschafter bei TPG The Project Group. Nach mehrjähriger Erfahrung als Entwicklungsingenieur im Automotive- und Energiesektor arbeitete Johann Strasser für zehn Jahre als selbständiger Trainer und Berater im Bereich Projektmanagement. In dieser Zeit war er zudem als Projektleiter für Softwareprojekte in der Bauwirtschaft tätig und unterstützte Großbauten im Rahmen von Termin- und Kostenmanagement. Bei TPG fließt seine Expertise in die Produktentwicklung und in die Beratung internationaler Kunden. Besonderen Fokus legt er auf die Themen PMO, Projektportfolio, hybrides Projektmanagement und Ressourcenmanagement. Sein Wissen gibt er seit vielen Jahren in Form von Vorträgen, Seminaren, Artikeln und Webinaren weiter.